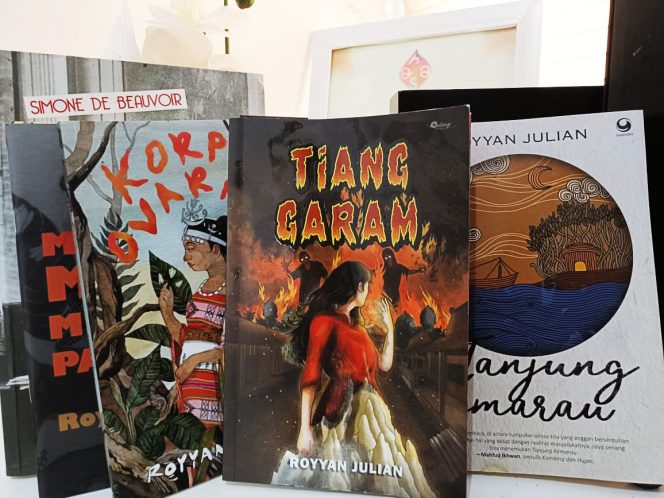

Seseorang tidak dilahirkan sebagai perempuan, tetapi “menjadi” perempuan, adalah salah satu kutipan kata-kata Simone de Beauvoir yang menggambarkan akar penindasan perempuan di masyarakat. Menurutnya, perempuan terlahir dari konstruksi sosial masyarakat terkait mitos, kepercayaan, dan stereotip tertentu. Tampaknya inilah yang dilawan secara sadar oleh Kana dalam novel Tiang Garam (Pelangi Sastra, 2023) karya Royyan Julian.

Semua bermula dari Kana, yang terlahir di sebuah tanèyan (permukiman tradisional Madura) di Madura, harus pulang kembali ke Kotasek karena kondisi ayahnya yang hampir dilahap maut. Padahal ia telah lama merantau ke bagian barat Pulau Jawa dan menikah di sana dengan seorang duda beranak dua dan hidup bahagia. Bagi Kana, pulang adalah pilihan buruk, terutama setelah empat puluh malam berturut-turut selalu dihantui mimpi mengerikan perihal tanah sangkolan (warisan). Meski begitu, akhirnya ia memilih pulang dan menghadapi ketakutan-ketakutannya itu.

Melalui alur maju mundur, pembaca diajak menyelami memori Kana akan tanah kelahirannya, lengkap dengan ingatan-ingatan buruk yang mencederai jiwa keperempuanannya. Alih-alih menyerah, Kana sedari kecil dengan gagah berani mendobrak sistem tradisional dan kemasyarakatan bernapas patriarki yang telah baku, dan selangkah demi selangkah berupaya mengada menjadi manusia bebas (free-man). Melalui pemikiran dan sikap-sikapnya, ia menunjukkan kedaulatannya atas hak-hak seksualitasnya, hak-hak reproduksinya, dan hak-hak untuk menjadi manusia bebas seutuhnya.

Hak Seksualitas

Secara sadar, Kana merengkuh otonominya sendiri untuk mengambil kendali dalam persetubuhan. Ia memilih menjadi penakluk, bukan yang ditaklukkan. Sikap yang ia ambil ini seakan menolak dengan tegas kesepakatan kolektif yang telah ditetapkan sejak zaman primitif, bahwa persetubuhan dianggap sebagai pelayanan seorang perempuan terhadap lelaki. Situasi ini, yakni perempuan sebagai pelayan (atau bahkan budak) dan lelaki sebagai majikan yang membayarnya dengan nafkah, menghadirkan ketidaksetaraan, sehingga ketika terjadi kekerasan persenggamaan dalam perkawinan atau marital rape, perempuan tidak mampu memberontak karena posisinya sebagai subordinat yang harus rela menjadi pelayan tuannya dalam kungkungan norma atau kepercayaan.

Hak Reproduksi

Sebagaimana sebagian perempuan di Madura, Kana dijodohkan di usia muda agar bisa melahirkan anak lelaki penerus keluarga yang kelak bisa diharapkan sebagai penggerak keberlangsungan tanèyan. Sayangnya, kepercayaan-kepercayaan itu pun mereduksi perempuan, tak terkecuali Kana, menjadi aspek-aspek biologis semata.

Julia Kristeva pernah mengungkap ini, betapa begitu banyak perempuan di dunia, tak hanya di Madura, yang dipandang dari sudut tubuh fisik biologis semata terkait fungsi reproduksinya. Perempuan dianggap “ada” jika dari rahimnya meluncur makhluk baru, seolah ia hanya bertugas sebagai pabrik penghasil keturunan.

Sayangnya, Kana tak mampu memenuhi harapan itu. Bertahun-tahun menikah dengan Ayat, ia tak bisa melahirkan seorang anak pun, hingga sebutan perempuan “kopong” tersemat padanya. Sebagai bagian dari komunitas di tanèyan yang tak bisa bereproduksi atau infertil, Kana dianggap sebagai beban semata yang hanya menghabiskan sumber daya makanan tanpa bisa berkontribusi bagi keberlangsungan tanèyan.

Sebagai perempuan yang mau tak mau terendam dalam wacana tradisional semacam itu, Kana begitu tersiksa dengan keberadaan uterusnya yang tak pernah terisi fetus. Baginya, lima tahun tanpa kehadiran “parasit” kecil dalam uterusnya adalah tahun-tahun penuh siksaan yang membawanya pada keputusasaan. Meski begitu, pertemuannya dengan makhluk mistis wewe gombel yang seakan-akan representasi seorang ibu baginya, membawa dia pada sebuah kesadaran eksistensial bahwa keberadaan seorang perempuan tak ditentukan oleh takdir korpus uterus. Oleh sebab itu, setelah menjanda, ia memilih merantau ke Bekasi, memilih sendiri jodohnya, dan menjadi ibu dari anak-anak yang tak pernah meluncur dari liang vaginanya. Di halaman 60, dengan lembut, penulis menyatakan dengan tegas bahwa Kana bisa mengibu selama ia memiliki kasih tanpa memandang asal-usul darah dan daging anak-anak sambungnya, atau dengan kata lain bukan fungsional korpus uterus yang menentukan seorang perempuan menjadi ibu, melainkan kasih yang ia alirkan ke dalam jiwa-jiwa bocah yang kerontang.

Hak Menjadi “Manusia”

Sejak usia dini, Kana telah menyadari bahwa pendidikan adalah kendaraan ideologis baginya untuk meraih impian. Karena itu, ia menolak ketika dijodohkan selulus dari SD dan bernegosiasi dengan ayahnya agar diperbolehkan tetap menjalani pendidikan hingga SMP. Meski begitu, setamat SMP, ia tak mampu melawan dan hanya bisa menyerah dan menjalani takdirnya menjadi seorang istri dari lelaki yang dipilihkan ayahnya. Meski begitu, di titik ketika perceraian telah berada dalam genggamannya, ia memilih untuk terus maju, berupa mengada hingga melampaui dirinya sendiri dengan tanpa lelah meneruskan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang ia impikan.

Sangat terasa di sini bagaimana nyala feminisme yang digenggam Kana adalah feminisme yang murni, bukan yang berusaha mengalahkan atau meniadakan lelaki atau berusaha menjadi makhluk maskulin, melainkan menjadi perempuan yang sadar dan berupaya meraih mimpi-mimpinya yang merupakan hak setiap manusia yang berdaulat. Ia seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya bukanlah manusia nirpenis atau liyan (the other) atau manusia kelas dua, tetapi manusia bebas seutuhnya. Ini sejalan dengan Dorothy Parker dalam Modern Women: the Lost Sex, bahwa kaum lelaki, juga kaum perempuan, seharusnya dianggap sama-sama sebagai “manusia”.

Tak hanya Kana, di novel yang kental unsur-unsur intertekstualitas dari kitab suci ini, juga dihadirkan sosok Miryam, yang juga menunjukkan sikap serupa. Mereka menunjukkan diri mereka sebagai subjek, bukan objek, dalam pertarungan kebebasan ini, yang membebaskan diri mereka sendiri dari hukum dan norma yang membelenggu.

Namun, Kana tak berhenti sampai di situ. Ada tonggak eksistensi lain yang ia kejar. Ketika semua hierarki kebutuhannya (berdasarkan teori kebutuhan Maslow) telah terpenuhi, tanpa sadar—karena awalnya demi menyelamatkan tanah warisan keluarga—ia mengejar aktualisasi diri. Dengan gagah berani, ia berusaha membebaskan para petani garam dari kezaliman Haji Badawi.

Kalaupun ada yang sedikit mengganjal dari buku ini adalah bagaimana “suara” dari Kana di usia mudanya, yaitu ketika baru lulus SD hingga SMP, terdengar begitu dewasa, jauh melampaui usia biologisnya. Namun, sekali lagi, terkadang kematangan seseorang tidak ditentukan oleh bilangan usia, tetapi juga bagaimana alam dan masyarakat menempanya, dan mungkin begitulah pola pikir perempuan-perempuan muda di Madura usai bersinggungan dengan konstruksi kemasyarakatan yang telah baku, hal yang tampaknya lebih diketahui penulis yang lahir dan besar di sana.

Sebagai penutup, hingga bagian akhir, sebagaimana dikatakan oleh Simone de Beauvoir, Kana terus berupaya melampaui dirinya sendiri dan mengada menjadi manusia bebas. Walau ternyata, itu semua punya konsekuensi yang sulit, bahkan mengerikan. Sebuah peristiwa maha dahsyat yang tampaknya mimesis kejadian yang dialami keluarga Lot dalam Genesis 19:24-26, telah menunggunya. Begitu juga mimpi-mimpinya, yang sebelumnya telah ditampakkan melalui foreshadow, ternyata menjadi nyata dan melibatkan salah seorang anggota keluarga terdekatnya, yang akan membuat pembaca terhenyak. Semua itu tergambar secara intens, menyelubungi pembaca dengan ketegangan demi ketegangan, hingga di lembar terakhir novel ini.

Sasti Gotama adalah dokter sekaligus penulis prosa fiksi. Karya-karyanya pernah menjadi buku sastra pilihan Tempo 2020, pemenang pertama hadiah sastra RASA 2022, cerpen pilihan Kompas 2020 dan 2023, pilihan juri sayembara novel DKJ 2023, dan pemenang kedua sayembara naskah teater DKJ 2024.

Editor: Asief Abdi