Kontras penggambaran “kota-kampung” pada tabel sebelumnya paling tidak juga menyiratkan bagaimana di daerah, modernisasi tampaknya dipandang sebagai semacam proyeksi yang dimandatkan dari pusat, secara vertikal alih-alih horizontal. Tak ayal jika terhadap “kota”—indeks pusat daripada modernisasi itu—penyair menggambarkannya dalam asosiasi yang muram: ketika kota digenangi gedung dan/ ditanami tiang-tiang listrik/ dusun macam hutan dijepit suara penebang; tapi kota serupa Duka Kambi, tempat siapa pun berlari; aku duduk di bangku bus, menunggu keberangkatan/ di luar, kepulan asap kendaraan bikin bronkitisku kambuh/ bising kota bikin hati sepi. Pada akhirnya, hal ini pun juga kita saksikan berimplikasi pada mobilisasi artistik puisi-puisi yang ditulis Gody. “Kesadaran alam” yang menjadi titik-tolak “kesadaran budaya, sosial, dan politik”-nya itu, alhasil, menjadi daya-dorong penyair untuk menciptakan mobilisasi artistik, sebuah motif ekspresif, yang jika tak diselami, akan rentan disalahpahami sebagai sekadar “peragaan sosiolinguistik” penyairnya semata-mata.

Suara Subaltern, Motif Ekspresi, dan Pentas Sosiolinguistik

Di dalam sebuah hipotesisnya, Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf suatu kali menyatakan bahwa ‘bahasa’ mempengaruhi ‘kebudayaan’. Bahwa bahasa, dalam hipotesis ini dianggap menilaskan jejak pada cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya. Akan tetapi, hipotesis yang kemudian lazim dikenal dengan “Hipotesis Sapir-Whorf” tersebut, akhirnya juga dapat kita baca secara terbalik, bahwa ‘kebudayaan’ pun mempengaruhi bagaimana ‘bahasa’ akhirnya diproduksi. Di titik inilah, produksi bahasa hampir pasti selalu dimotori oleh suatu motif, “motif berbahasa”.

Dalam monografnya, Jef Verschueren menguraikan konsep ideologi dan mengaitkannya dengan sejumlah aspek pokok, meliputi pola makna yang mendasari bahasa, kerangka interpretasi, pandangan dunia, serta bentuk penjelasan pemikiran sehari-sehari [9]. Sehubungan dengan ini, bahasa menjadi ejawantah dari proses kognitif seorang manusia, manakala terjadi kontak antara ‘dirinya’ dengan ‘realitas’ yang melingkupinya; yang dengannya, manusia mengekspresikan apa yang ia lihat, apa yang ia raba, apa yang ia dengar, pikir, hingga rasakan. Oleh sebab itu, sesungguhnya, bagaimana bahasa diproduksi, tak bisa lepas dari hal-hal yang bersifat ideologis, meski dalam arti yang tak ketat sekalipun.

Dalam konteks produksi bahasa, yang ideologis tersebut, dikenal sebagai “ideologi bahasa”—suatu motif yang kan turut andil dalam produksi bahasa. Ideologi politik atau orientasi kekuasaan seseorang, misalnya, hampir pasti bermuara juga pada bagaimana perbedaan produksi bahasa oleh si pengujarnya. Bagaimanapun, kita mesti menyadari bahwa bahasa, sebagaimana objek-objek lain, selalu memikul takdirnya sebagai simbol. Ketika seseorang membeli sepotong kemeja, misalnya, dorongan dari aktivitas yang ia jalankan itu tak selalu dilandaskan pada alasan fungsionalitas, tetapi juga menyangkut identitas sosial. Jika tidak, tentulah ia tak perlu ambil pusing sekadar untuk memilih manakah yang harus ia beli antara kemeja bermerk Uniqlo ataukah kemeja berlabel Alisan. Konteks yang serupa juga dapat kita temui dalam produksi bahasa seseorang atau kelompok masyarakat tutur. Bagaimana misalnya di suatu situasi tutur tertentu, seseorang berbicara menggunakan bahasa nasional, sedangkan di suatu kali yang lain, ia memilih memakai bahasa lokal, kurang-lebih melibatkan dorongan yang sama.

Apapun itu, yang ingin saya garis bawahi di sini ialah, berpijak pada hipotesis tersebut, dapatlah kita tarik satu benang rapuh bagaimana ‘bahasa’ akhirnya akan terhubung dengan ‘motif-politik’. Dalam perkembangannya, memang, bahasa tak hanya berhenti pada tataran fungsi sebagai piranti komunikasi. Lebih jauh lagi, ia juga telah berkembang menjadi instrumen kekuasaan, dan pada saat yang sama, dipergunakan sebagai instrumen perlawanan. Kita ingat misalnya Rendra (dalam Potret Pembangunan dalam Puisi) banyak menganggit puisi-puisi bertema kritik-sosial, yang itu artinya, ia mempergunakan bahasa sebagai instrumen untuk menyuarakan perlawanan. “Kesadaran Sosial-Politik” di sini menjadi sebuah motif atau ideologi yang kemudian menilaskan sidik jarinya pada saat penyair menimbang kata menjadi diksi, dan menyusunnya ke dalam gatra-gatra puisi.

Namun, menjadikan bahasa sebagai instrumen perlawanan, seperti dalam tindakan speaking for others, tak jarang memperhadapkan penyairnya dengan problem kompleks bias-representasi. Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa siapa yang berbicara kepada siapa, akhirnya sama pentingnya dengan makna dan kebenaran seperti halnya apa yang dikatakan, sebagaimana apa yang dikatakan, dapat berubah sesuai dengan siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkannya. Sebab itu, konstruksi kebenaran di sini bergantung kepada bagaimana “bahasa” sebagai “perangkat narasi dan/atau representasi” disampaikan dan diresepsi oleh siapa, serta dalam konteks apa ia disampaikan—aspek-aspek yang menjadikan tindakan merepresentasikan yang liyan menjadi sarat akan motif-politis, disadari atau tidak disadari, dibantah ataukah diamini.

Oleh karena bias-representasi dalam tindakan speaking for others atau speaking about others bahkan dapat terjadi ketika suara “sang liyan” yang hendak dilantangkan itu bahkan disuarakan oleh seseorang yang berasal atau bagian daripada kelompok yang mereka wakili, kerap kali terjadi, visi linuhung bernama speaking for others tersebut malah jatuh sebagai tindakan yang makin menyudutkan posisi sang liyan tersuruk ke tubir sejarah. Sementara pada saat yang sama, ketika seseorang yang memiliki privilese untuk menjadi corong-suara itu memilih mundur dan bungkam, sikap yang seolah dimotori oleh netralitas tersebut justru sama halnya dengan menabalkan penindasan terhadap sang liyan. Keadilan, akhirnya mutlak merupakan sebuah keberpihakan kepada mereka yang bernasib papa.

Seorang pengarang, dapat dibilang sebagai pihak yang memiliki privilese. Tentu, privilese di sini tak semenjana yang jamak diartikan; bahwa privilese sama dengan anak seorang zamindar, sudagar, pejabat, atau semacamnya. Bagi seorang penulis, privilese misalnya dapat berupa akses kepada penerbit, atau, ganjaran penghargaan atas sebuah karya yang pernah ia telurkan, yang darinya, ia jadi merasa memiliki otoritas intelektual untuk menjadi corong suara bagi “sang liyan”. Kita tahu, sebelum menulis Bertemu Belalang, Gody dikenal juga sebagai penulis yang karya pertamanya, Mama Menganyam Noken, masuk ke dalam daftar Nominator Kusala Sastra Khatulistiwa 2020. Kendati demikian, dan sekaligus justru sebab itu, dalam konteks speaking for others, ia rentan bersemuka dengan bayang-bayang bias-representasi, motif-kepentingan, dan sejenisnya.

Siapa pun, akhirnya sah-sah saja mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Gody di dalam Bertemu Belalang tak lebih menjadikan “kekhasan alam dan budaya” masyarakat Papua sebagai komoditas bernilai jual di dalam teks, betapa pun mereka tahu, bahwa dirinya hidup, tinggal, dan mengabdi di Papua sebagai seorang guru. Keabsahan penilaian demikian ini, paling tidak sejalan dan didukung dengan apa yang disampaikan oleh Alcoff. Beberapa orang bahkan mengatakan secara pribadi kepada saya bahwa puisi-puisi di dalam Bertemu Belalang menarik juri hanya karena penyairnya menjual isu dan lokalitas, menawarkan diksi-diksi lokal dan dialek Melayu-Papua, sehingga karenanya, teks yang ia bangun dianggap sebagai parade sosiolinguistik. Terlebih, klaim ini didukung dengan anggapan kekurangcakapan penyairnya dalam mengolah segala yang khas dari alam dan kehidupan di Papua ke dalam pengekspresian yang memadai. Pembacaan awal dan sepintas lalu terhadap Bertemu Belalang yang mengesankan hal-hal tersebut, memang akan menjadi kelumrahan. Saya pun sempat mengalaminya.

Namun, tentu saja penilaian tanpa peninjauan lebih dalam seperti itu, sama remuknya dengan seorang sastrawan yang menulis kritik, dan melakukan penilaian terhadap teks menggunakan mistar-ukur pengalaman personalnya. Atau, jika pun ia akhirnya mempergunakan teori sebagai aparatus dedah, ia kerap memaksakan teori menurut selera sialnya. Kritik sastra tentulah mesti jauh dari praktik-praktik yang demikian. Lagipula, sebuah kritik sastra ditulis bukan untuk memberikan kita makna atau kebenaran apa pun—apalagi memaksakannya. Kerja-kerja kritik sebagai bagian wilayah ilmu sastra dijalankan dengan tujuan menguraikan melalui logika manakah sebuah makna dibangun; ia mengurai rerantai simbol, homologi relasi, sehingga bagaimana makna tersebut terbaca, dapat diterima oleh logika simbolis manusia.

Maka, ketika seorang kritikus menarik suatu “makna” dari indeks-indeks atau simbol-simbol verbal tertentu di dalam sebuah objek kritiknya, yang sesungguhnya ia hasilkan dari pembacaannya itu sama sekali bukan makna final dari indeks dan simbol tersebut, melainkan sekadar indeks-indeks dan simbol-simbol yang baru, yang ditangguhkan. Singkatnya, kritik sastra adalah laku jarak dalam penilaian yang dijalankan dalam transformasi yang dipandu. Ia tidak menggantungkan dirinya pada kebetulan seperti selera yang serba kabur dan kebetulan, sehingga karenanya, teks tak dibaca dan dinilai melalui sepasang mata orang senewen [10].

“Lantas, apakah kira-kira motif-ekspresif yang mendorong Gody memproduksi bahasa dalam puisi-puisinya dengan bentuk yang sedemikian rupa? Benarkah yang dia lakukan tersebut akhirnya cumalah semacam merias wajah teks yang bopeng—ditandai dengan kekurangcakapannya dalam mengolah bentuk, ditunjukkan dengan dominasi penggunaan majas asosiasi dan personifikasi persis disebut dewan juri Sayembara Manuskrip Puisi DKJ 2021—menjelma puisi dengan paras yang cantik nan eksotis—apa yang kemudian menjadikan puisi-puisinya seperti panggung pentas sosiolinguistik?”

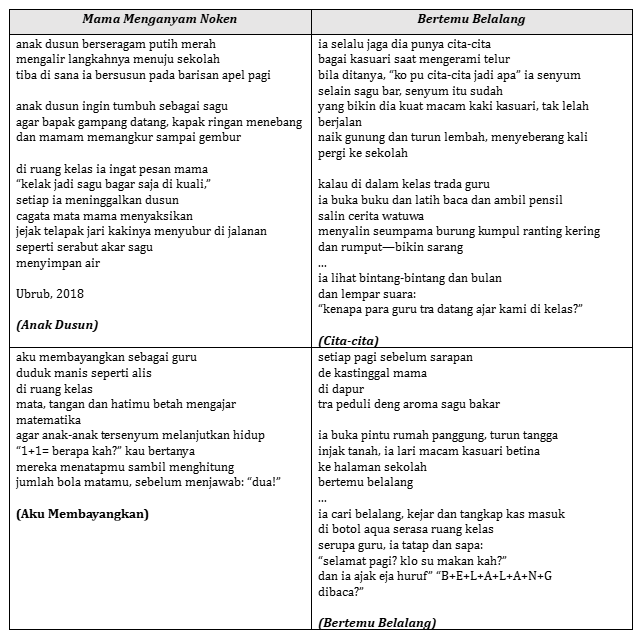

Jika kita bandingkan dengan Mama Menganyam Noken, bahasa yang tampil di dalam Bertemu Belalang, memang terkesan lebih kental serta tanpa sungkan-sungkan menyelipkan dialek Melayu-Papua, juga parade code switching kosakata bahasa lokal Papua di dalam larik-lariknya. Hal ini misalnya dapat kita lihat dan perbandingkan pada dua sampel puisi yang sama-sama mengusung isu keterbelakangan Papua di sektor pendidikan sebagai berikut.

Saya kiranya tidak perlu menebalkan beberapa larik di masing-masing puisi di atas, sekadar untuk menabalkan bagaimana kontras produksi bahasa di dalam dua buku puisi anggitan Gody. Kontras itu tampak gamblang belaka. Dalam Cita-cita dan Bertemu Belalang, penyair secara gamblang dan sangat sadar menuliskan larik-lariknya—terutama pada bentuk ujaran kalimat langsung—dalam dialek Melayu-Papua (bila ditanya, “ko pu cita-cita jadi apa” ia senyum; ia lihat bintang-bintang dan bulan/ dan lempar suara:/ “kenapa para guru tra datang ajar kami di kelas?”; dan serupa guru, ia tatap dan sapa/ “selamat pagi? klo su makan kah?”/ dan ia ajak eja huruf” “B+E+L+A+L+A+N+G/ dibaca?”); sesuatu yang akan cukup sedikit kita temui di dalam Mama Menganyam Noken.

Selain penggunaan dialek Melayu-Papua, kontras mendasar antara Bertemu Belalang dengan Mama Menganyam Noken adalah bahwa pada yang pertama, penyair banyak mempraktikkan sisipan bahasa lokal (code switch) di dalam kalimat yang ia produksi, susup-menyusup di dalam puisinya yang, sesungguhnya berbahasa nasional. Bandingkan dengan bagaimana dalam konteks yang sama, di dua sampel puisi dalam Mama Menganyam Noken, alih-kode semacam itu terbilang jarang kita temui. Bagaimana bahasa membangun tubuh puisi di dalam Mama Menganyam Noken, pada akhirnya lebih terasa sebagai puisi (berbahasa) Indonesia, meski di beberapa titik, Gody juga mempergunakan dialek lokal Melayu-Papua.

“Apa yang menarik untuk dibahas dari penyisipan kosakata lokal dalam larik-larik puisi berbahasa Indonesia begitu rupa?Bukanlah hal demikian itu lumrah sekali?”

Anda mungkin bertanya-tanya.

Pemakaian bahasa daerah di dalam perkembangan perpuisian di Indonesia, memang bukanlah praktik yang bisa dinilai baru. Ia telah ada, jauh, jauh sekali sebelum Gody dan Bertemu Belalangnya bertengger di pengumuman naskah yang menarik perhatian juri Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2021. Kita ingat sejumlah nama sastrawan kenamaan Indonesia yang melakukan praktik serupa dalam kerja-kerja kepenulisan mereka, misalnya saja Darmanto Djatman, Akhdiat Kartamihardja, Linus Suryadi, atau Iman Budhi Santosa. Jika Gody secara khusus menaruh glosarium istilah lokal Papua di dua halaman belakang buku puisinya, dalam Pengakuan Pariyem, Linus Suryadi bahkan lebih ekstrem. Sebab di sana, ia bahkan sampai menghabiskan 57 halaman sendiri sekadar untuk diisi daftar kosakata Jawa yang ia pakai di dalam prosa-liriknya itu.

Pada Gody, hal itu saya pandang relatif lebih menarik sebab, kontras tersebut di mata saya mengisyaratkan tidak saja bagaimana penyairnya mengalami lompatan transformasi artistik dari karya perdananya (Mama Menganyam Noken) menuju ke karya sesudahnya (Bertemu Belalang), tetapi, lebih daripada itu, pola-kecenderungan produksi bahasa di dalam Bertemu Belalang berpaut-erat dengan tindakan representatif speaking for others. Untuk itu, penting untuk kita mengurai motif dari pola-kecenderungan produksi bahasa puisi-puisi Gody di dalam Bertemu Belalang tersebut serta bagaimana ia juga menyangkut visi linuhung menyuarakan “sang liyan” yang dipikul pundak sang penyairnya.

Dalam esainya yang bertajuk Merindukan Seorang Pariyem, Subagio menyatakan bahwa istilah-istilah dari bahasa daerah itu di dalam kesusastraan Indonesia bertugas untuk memberi warna lokal pada cerita yang dikemukakan, supaya kejadian-kejadian dapat mengesankan realitas. Ini terjadi sebab banyak gagasan, perasaan, konsep atau semacamnya dalam jagat budaya lokal, yang tak memadai bilamana diekspresikan melalui bahasa nasional, yang dalam hal ini bahasa Indonesia. Selain itu, Subagio juga menyebut, istilah-istilah bahasa daerah dalam kesusastraan Indonesia bertujuan untuk mengungkapkan jagat rakyat kecil [11]. Penjelasan Subagio ini tepat, tetapi tak sepenuhnya menjawab, bahkan terkesan simplistis. Subagio, misalnya, tak menguraikan bagaimana prosedur kerja bahasa daerah tersebut dalam mengungkapkan jagat rakyat kecil yang ia maksudkan itu.

Apa yang diikhtiarkan oleh Gody dengan diintegrasikannya bahasa lokal Papua ke dalam bahasa nasional Indonesia di dalam puisinya, dapatlah kita baca sebagai usaha mengorbitkan bahasa melampaui tataran fungsionalitasnya sebagai piranti komunikasi, sehingga mengambil peran dalam konstruksi identitas masyarakat penuturnya. Hal demikian ini, sering terjadi dalam situasi yang multilingual, seperti di Indonesia. Multilingualitas tersebut, tidak saja melahirkan “situasi kontak” antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, sehingga misalnya mengakibatnya mengemukanya hierarki bahasa, bahasa yang lebih dominan (misalnya bahasa nasional-internasional) tampil mendominasi katakanlah bahasa lokal, tetapi juga bersama dengan ideologi perubahan dan kemajuan, menciptakan kebutuhan akan definisi identitas yang bersumber dari ideologi tradisi, adat, peran serta pilihan sosial, yang akhirnya terungkap melalui ‘pilihan bahasa’ dan ‘praktik verbal’ suatu masyarakat tutur.

Pilihan bahasa dan praktik verbal seseorang—dalam hal ini adalah Gody—alhasil, menjadi wujud dari ekspresi identitas dan agensi penutur. Pada praktiknya, seorang penutur yang berada dalam wilayah multilingual, di mana seringkali, pemusatan nilai dari pusat ke daerah maujud dalam berbagai produk-kebudayaan semisal “bahasa”, besar kemungkinan seseorang atau kelompok masyarakat bahasa tertentu, mempertimbangkan pilihan bahasa yang akan mereka pakai dalam berinteraksi. Motif yang melatarbelakangi sikap tutur demikian ini adalah sebentuk upaya untuk memenuhi kebetuhan dalam hal pendefinisian identitas sosial penutur dalam situasi kontak budaya.

Dengan demikian, motif ekspresi yang mungkin dari disisipkannya dialek Melayu-Papua ke dalam puisi berbahasa Indonesia persis dilakukan Gody, lebih merupakan sebentuk sikap “pemilihan bahasa”, diwujudkan dalam sebuah “praktik verbal” yang, dipergunakan secara sadar untuk mengindeks identitas diri dan suara yang diwakili. Itulah mengapa ketika mewakili suara anak-anak Papua yang menjadi korban kepincangan dan ketimpangan mobilisasi pembangunan dan pendidikan, Gody banyak menulis dengan pilihan bahasa dan praktik verbal sedemikian rupa:

“kenapa, ko tra bisa berenang?”

anak kota tak jawab,

sebagaimana ia pernah tanya dan dorang tra pernah jawab:

“kenapa, kam dua tra bisa baca, tulis dan hitung!”

(Di Tepi Sungai)

“kenapa guru tra datang ajar kami di kelas?”

(Cita-cita)

“ibu guru, sa mau jadi astronout, terbang ke langit

ajak bulan pulang”

(Hari Selasa di Ruang Kelas)

siapa yang tembak mati kami punya guru?

tak cukupkah kalian menembaknya dengan gaji yang tak

pantas untuk hidup?

(Yesus Mati Ditembak)

Ujaran-ujaran di atas, saya kira akan jadi lain implikasinya, ketika ditulis murni menggunakan bahasa Indonesia. Sebab dengan begitu, kesan yang kemudian muncul barangkali adalah sebuah keberjarakan: puisi Indonesia modern yang berkembang di pusat kota, menuliskan geografi alam dan perkampungan dengan imajinasi seorang elite. Dengan siasat literer ini, bahasa akhirnya juga menjadi instrumen resistensi; penentangan terhadap dominasi pusat yang ditetakkan ke daerah, yang secara simbolis, terwujud dalam dominasi bahasa nasional dalam kesusastraan Indonesia modern.

Adapun terkait dengan alih kode yang dilakukan oleh penyair di dalam larik-larik puisinya yang berbahasa Indonesia itu, di mata saya, sangat jauh dari tujuan-tujuan yang disebut Subagio dengan sangat semenjana itu. Alih-kode di dalam Bertemu Belalang sama sekali bukan ditengarai oleh kurangnya perbendaharaan kosakata dalam bahasa tertentu untuk mengungkapkan suatu konsep atau semacamnya, melainkan lebih merupakan penekanan batas-batas etnis, politik, dan bahasa, antara “yang nasional” dengan “yang lokal”, antara Indonesia dengan Papua. Di sisi yang lain, hal ini juga mengandung ikatan penting bagi penyair dan masyarakat sub-altern yang ia wakili suaranya, lantaran penggunaan bahasa dengan dialek atau alih-kode bahasa lokal Melayu-Papua ini akhirnya mengesankan satu kemurnian yang sekaligus merupakan simbol persatuan dan koherensi sejarah mereka, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dalam hal ini, sikap berbahasa dan praktik verbal tersebut tak hanya bertujuan pada kepraktisan, seperti dugaan motif eksotika teks di panggung sosiolinguistik semata-mata, sehingga menjadikan tindakan speaking for others yang dilakukannya mengandung motif-kepentingan yang hanya menguntungkan si penyair. Lebih dari itu, sikap berbahasa dan praktik verbal tersebut mengandung ideologi khusus yang melatarbelakangi, berupa perlawanan simbolis, serta penegasan identitas etnis.

[9] Jef Verschueren, Ideology in Language Use: Pragmatic Guidelines for Empirical Research (Cambridge University Press; 2011)

[10] Baca lebih lengkap mengenai hal ini dalam Roland Barthes, Criticism and Truth (Continuum, 2007, 31-34)

[11] Subagio Sastrowardoyo, Pengarang Modern sebagai Manusia Perbatasan: Seberkas Catatan Sastra (Balai Pustaka, 1989, hlm. 197 – 198)

Yohan Fikri adalah penulis kelahiran Ponorogo. Merampungkan studinya di Universitas Negeri Malang.

Editor: Ikrar Izzul Haq