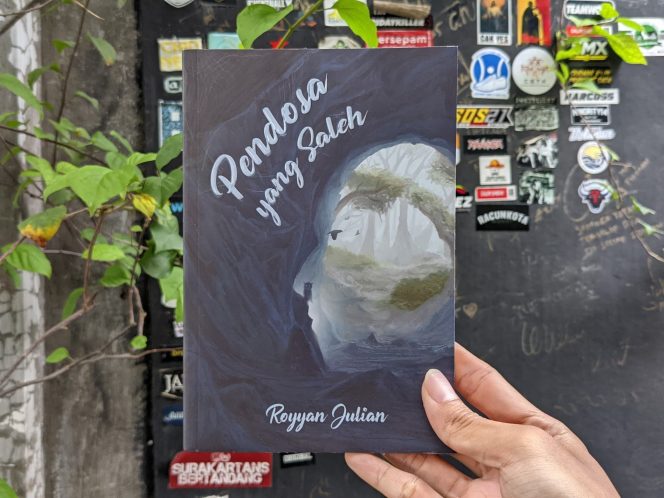

Apa yang kita bayangkan ketika membicarakan dosa? Pikiran kita akan tertuju pada sebuah dampak, pembalasan, pelanggaran, dan kemungkinan lainnya. Bagaimana jika dosa dibicarakan dan menjadi topik yang cair di dalam karya sastra? Apakah kesakralan menjadi penting dalam dunia baru berupa fiksi? Bagaimana jika dongeng-dongeng dikisahkan secara terbalik? Bagaimana jika seorang nabi menjadi tokoh yang tidak mengajari kebaikan-kebaikan?

Narator memulai novel ini dengan mencoba menghadirkan kembali ingatan tokoh utama, Mubarak, yang merasa bergelimang dosa. Betapa perbuatannya sebelum tersekap di penjara adalah sia-sia belaka. Ia mengabaikan Suhairiyah, tunangannya di kampung dan memilih selingkuh dengan Rosiana, gadis cantik dan pintar dari kota. Narator juga menghadirkan ingatan Mubarak tentang orang tuanya yang berasal dari latar belakang agamis. Peristiwa itu adalah akhir dari sebuah cerita. Ia pergi dari desanya setelah menyadari bahwa ia adalah seorang pedofil. Kemudian menampilkan kenangan-kenangan adalah cara narator memberi petunjuk dan mengarahkan pembaca bagaimana Mubarak berakhir demikian.

Ingatan tentang keinginan “memperbaiki yang buruk” (mencoba menjadi saleh) merupakan ilham dari perbuatan dosa. Adegan semacam ini sudah biasa kita temukan di sinetron risalah hati atau kisah tragis yang berakhir dengan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dalam bab-bab yang lain, hasrat untuk menjadi baik itu tak terpikirkan sama sekali. Kondisi ini kontras dengan apa yang dialami Mubarak dalam kondisi sadarnya berperilaku ketika berada di sel tahanan.

Pendosa yang Saleh bukan sebuah ruang terbatas. Ia adalah dunia parodi, tempat peristiwa bertumpang tindih. Kesalehan dan maksiat, dongeng dan realitas, magis dan sains bercampur baur. Tegangan stereotipe dan perjumpaan dua budaya yang saling terbentur. Kesakralan seakan-akan ditelanjangi dan dijungkirbalikkan oleh narator. Hal itu bisa kita temui di kutipan berikut. “‘Tapi mungkin Abu Nawas juga keliru,’ tukas Zainal cepat-cepat sebelum seseorang menyelanya. Ia tidak membiarkan orang itu menginterupsi penjelasannya yang belum usai. ‘Selain perawan, ternyata surga juga menyediakan bocah laki-laki untuk para penggemarnya. Wildan mukhallad. Para pemuda kekal.’” (halaman 13).

Tidak hanya itu, Zainal juga menyinggung soal interpretasinya mengenai kitab suci yang perlu ditafsir ulang. “Kupikir kitab suci merespons kecenderungan dan kebiasaan sosial manusia. Di kebudayaan kuno, di mana-mana, termasuk di nusantara, pederasti adalah praktik lumrah. Hubungan perjantanan antara pria dewasa dengan bocah laki-laki bahkan dipandang positif, relasi seksual yang unggul. Relasi patron-klien berbasis interaksi erotik macam ini dianggap sebagai institusi penggembleng moral. Tentu saja ada juga orang-orang yang mengkritiknya.” (halaman 15).

Dalam penciptaan karya, apa pun bisa terjadi. Termasuk status quo bisa saja dirombak sedemikian rupa menjadi sesuatu yang penuh kontroversial dan tabu. Peristiwa yang suci misalnya, dilucuti dan diberi ruang untuk menjadi olokan dan guyonan dalam teks. Isu novel ini terlihat tabu jika memakai skala hukum masyarakat umum. Pembangunan gereja di lingkungan penduduk pengikut Laskar Mati Syahid yang dipelopori Habib Umar (halaman 115), Mubarak si pedofil yang merupakan anak kiai terpandang di Lembana (halaman 56), dan sejumlah benturan jukstaposisi yang lain.

Dari peristiwa-peristiwa itu, saya menduga teks ini akan menimbulkan makna yang tak stabil. Pembaca ahli mungkin akan menempatkan porsi ini sebagai fiksi. Bagaimana dengan pembaca pemula? Seringkali yang hidup di dunia fiksi dihubungkan dengan realitas masyarakat oleh pembaca. Sementara kondisi teks Pendosa yang Saleh tidak bisa serta merta diperlakukan demikian, sebab ia menampilkan metafiksi dari dongeng-dongeng.

Narator-narator yang diciptakan Royyan bertutur dengan lincah tanpa banyak petuah. Di buku ini cerita disusun rapi dan terkontrol. Jika kita membaca karya-karya Royyan yang lain, kita akan menjumpai narator sebagai seorang intelektual yang menggunakan banyak ragam istilah dalam bernarasi. Pendosa yang Saleh berbeda dengan karya-karyanya yang lain. Meski teknik dan gaya ungkap Syahrazad dalam Kisah Seribu Satu Malam kerap digunakan Royyan, novel ini dibawakan secara ringan oleh narator.

Tidak hanya itu, novel ini juga bernuansa realisme magis yang tampak lewat kisah Ki Ageng Pandak, Ki Lembana, dan hantu cekik Damar Colok di bab “Bukit Kerubim”. Dengan adanya peristiwa-peristiwa itu, narator tidak tinggal diam. Dialog dalam teks kerap ditampilkan ketika menghadapi berbagai persoalan yang mungkin menjadi diskursus di tengah masyarakat. Tentu saja bukan anggapan kosong bahwa narasi besar Pendosa yang Saleh dibangun berdasarkan teks hipogram yang lebih lampau. Lantas, apakah novel ini sebuah epigon? Jawabannya bergantung pada pembaca. Yang jelas novel ini membuat goyah sekaligus menggairahkan.

Zainal A. Hanafi seorang pembaca, penulis, dan aktivis budaya. Ia aktif di Sivitas Kothèka dan Compok Literasi.

Editor: Ikrar Izzul Haq