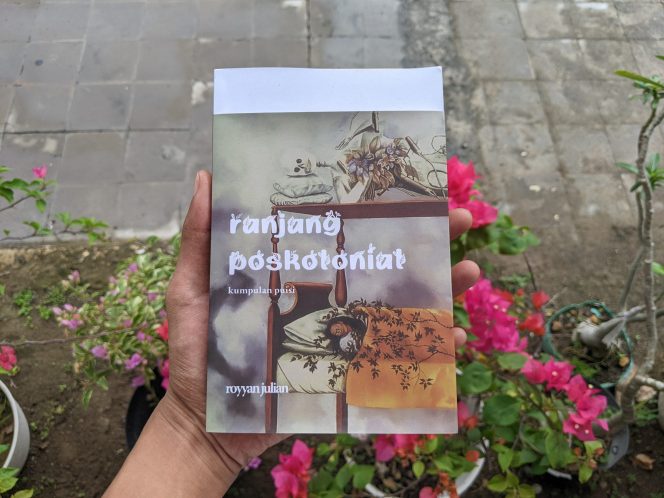

Setelah membaca total 61 puisi dalam kumpulan Ranjang Poskolonial karya Royyan Julian, yang segera saya bayangkan adalah racauan remaja yang sedang kasmaran, tetapi harus berpisah tersebab orang ketiga; atau bolehlah kita sebut orang ketiga itu sebagai takdir. Terlepas dari gaya tuturnya, barangkali saya akan mengira puisi-puisi ini ditulis oleh seorang penyair puber, bukan seorang bangkotan.

Bagaimana tidak, tema yang dipilih adalah cinta. Orang-orang menyebut cinta sebagai sesuatu yang tak lekang oleh waktu. Zaman ke zaman persoalan cinta tak pernah usai dibicarakan. Kalau kata Eka Kurniawan, “cinta tak ada mati”, sedang saya, lebih suka menyebutnya klise. Lebih-lebih jika wilayah eksplorasinya masih saja berkutat di sekitar romantisisasi.

Namun, saya akan setuju jika cinta tak hanya untuk remaja puber, ia juga milik kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, dan tante-tante kita. Jadi, okelah, perasan klise itu saya kesampingkan sejenak untuk membahas buku yang begitu depresif dan berlarat-larat ini.

Sejak awal, saya mengira sumber dari segala masalah yang dihadapi persona dalam puisi adalah cinta. Dan saya turut prihatin atas apa-apa yang mereka alami. Lalu, dari mana rasa prihatin itu muncul dalam benak saya sebagai pembaca? Pertanyaan tersebut akan terjawab secara simultan melalui jabaran terkait bentuk dan isi puisi.

Pengalaman antarmanusia, termasuk di dalamnya cinta, tidak hanya melibatkan rasa yang muncul pada diri masing-masing. Ia, pengalaman itu, selalu terikat dengan ruang dan waktu. Bisa saja suatu narasi Hablum Minannas ditatah melalui eksplorasi atas perasaan-perasaan yang abstrak, yang begitu personal. Namun, perlu diingat, apa yang ada dalam benak masing-masing manusia amatlah kompleks. Bahkan bagi sebagian orang, mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan adalah perkara yang sulit. Jika pun dia berhasil menemukan bahasa yang dianggapnya pas, bukanlah jaminan si lawan bicara akan segera paham. Lebih-lebih perasaan itu disampaikan oleh seorang yang “gila” bahasa, dengan perbendaharaan kata arkais yang cukup membuat bingung si lawan bicara.

Barangkali, itulah yang membuat puisi-puisi dalam Ranjang Poskolonial mengambil siasat bentuk yang demikian. Ia begitu personal, tetapi di sisi lain, ia terasa universal. Hal ini disebabkan oleh tuturan yang tak hanya melakukan penjajakan di ranah “rasa” yang bersifat abstrak, tetapi juga masuk ke dalam eksplorasi ruang dan waktu.

PERCERAIAN

Aku terkejut mendapati

pekaranganmu berantakan.

Tak ada azalea atau kana.

Bangkai seekor kucing

meruapkan bau perselisihan,

amarah, dan skandal.

[…]

Walaupun sejak membaca judul pembaca sudah tahu bahwa yang akan dibicarakan puisi adalah perceraian, tetapi pembaca belum sepenuhnya paham bagaimana “rasa” di balik peristiwa tersebut. Di sinilah siasat puisi bekerja. Dalam rangka menyampaikan hal yang abstrak, ia pertama-tama berangkat dari sesuatu yang konkret: kondisi ruang peristiwa. Pada bait awal puisi “Perceraian”, alih-alih menerang-jelaskan secara gamblang maksud puisi, pembaca mendapat pengantar visual (dan olfaktori) sebagai bekal penelusuran peristiwa-peristiwa selanjutnya.

SEPASANG KEKASIH

[…]

Sore ini hujan telah rampung

dan tergenang di dada kita.

Kau memerasnya dari kedua matamu

yang tak sempat aku kecup

hingga perpisahan.

Petang melipat masa silam.

Bibirmu yang perawan

dan memendam penderitaan

membuatku nyaris demam.

Kau memberiku selembar sweter

yang memelukku sebelum pulang

sementara rasa sakit melumatmu

sampai lima hari ke depan.

Semestinya siang itu

kita membaca ramalan bintang

agar tak saling menyangkal

bahwa cinta telah bangkit

dari jarak dan waktu

yang sudah usang.

[…]

Berbeda dengan puisi sebelumnya, puisi “Sepasang Kekasih” mengeksplorasi unsur kewaktuan untuk kemudian memperkuat ungkapan-ungkapan yang terkait dengan “rasa” pada larik-larik selanjutnya. Selain menajamkan bagian-bagian berikutnya, kemunculan waktu “sore”, “petang”, dan “siang” dalam puisi menghadirkan semacam kejelasan pada setiap perpindahan peristiwa.

Pada akhirnya, dengan anggitan yang melibatkan ruang dan waktu, puisi-puisi dalam buku ini terbaca sebagai puisi naratif. Kedua anasir tersebut dengan sendirinya membentuk alur cerita pada setiap puisi.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, tema besar dalam kumpulan puisi ini adalah cinta. Dari situ pula muncul dugaan bahwa hal inilah yang membuat nuansa puisi terasa murung dan muram. Namun, bila kita cermati dengan saksama, yang menjadi pemantik impresi depresif tersebut adalah keterpisahan. Bukan hanya keterpisahan secara Hablum Minannas, melainkan Hablum Minallah—atau jika bukan Allah, apa pun itulah yang persona dalam puisi sebut sebagai Tuhan.

Kemudian kita akan teringat kembali dengan kutipan 1 Korintus 6:19 di bagian awal buku: Tak tahukah kau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? “Tubuhmu” bisa kita maknai sebagai tubuh insan, yang dalam ayat tersebut juga merupakan rumah bagi Ilahi. Dan puisi memang sejak awal memberi gambaran secara dominan bahwa mereka, persona-persona puisi itu, terpisah dengan tubuh insan-insan yang lain. Tak heran jika kemudian mereka juga terpisah dengan yang bersifat spiritual. Pembaca, atau paling tidak saya sendiri, kemudian menemukan benang merah atas pertanyaan, “Apa-apaan ini kok bawa-bawa Tuhan?”

Sekali lagi, kondisi keterpisahan inilah yang menghadirkan nuansa berlarat-larat. Namun untungnya, puisi tak jatuh menjadi racauan seseorang dengan gangguan jiwa, sebab menggunakan siasat bentuk yang tepat untuk menyampaikan hal-hal personal: puisi naratif. Gitu.

Ikrar Izzul Haq adalah pembaca sastra.

Editor: Putri Tariza