Dalam film Raja Dangdut (1978) yang dibintangi Rhoma Irama dan Ida Royani, ada satu adegan menarik. Bagian itu tak lebih dari 10 detik, tapi bisa menggambarkan suatu ideal yang berlaku pada zamannya, yaitu saat Rhoma melepas kerudung Ida.

Film tersebut diawali dengan penonton yang bersorak menyaksikan aksi Rhoma dan band-nya di atas panggung. Kita mendengar suara Rhoma dalam voice over sebagai spirit film itu: “Kalau ada syair yang buruk, hempaskanlah, karena itu hanya hiburan. Kalau ada syair yang baik, dengarkanlah, karena itu dari Ilahi.” Maka, jelas bahwa film tersebut merupakan film dakwah dan ada ekspektasi akan munculnya pesan-pesan moral di dalamnya.

Adegan kemudian beralih ke sebuah rumah bambu. Di sanalah, Ida, seorang gadis muda nan “lugu”, tinggal bersama ibunya, seorang penjual gado-gado yang melarat dan “lugu” pula. Kata “lugu” perlu diberi tanda kutip karena keluguan seorang Ida di masa film itu dibuat bakal terasa tidak lugu bila diukur dari standar masa kini.

Ida, sebagai pengagum berat Rhoma Irama (yang dipanggilnya “Kak Rhoma”), berulang kali menulis surat kepada sang idola. Meski surat Ida belum satu pun dibalas, ia tak putus asa. Di kamar gadis tersebut terpampang poster sang Raja Dangdut dalam pose bersila di depan Al-Qur’an: Rhoma sedang mengaji. Ida, dalam film itu, diposisikan sebagai gadis yang memandang laki-laki, menyimpan gairah, dan berupaya tak kenal lelah agar perasaannya berbalas. Suatu tindakan yang zaman sekarang akan masuk kategori “agresif”.

Gayung bersambut. Saking banyaknya surat si gadis, Rhoma tertarik juga untuk membuka salah satunya. Saat memandang foto yang datang bersama tulisan tangan sang penggemar, Rhoma bersiul (suatu hal yang tak akan dilakukan Fahri atau tokoh lelaki saleh dalam sinema bertema Islam era kini, sebab memandang wanita adalah zina). Sebagai balasan, Rhoma mengirim surat dan foto dirinya kepada Ida. Lantas, keduanya sama-sama memandangi foto dengan hati galau (tahu-tahu mereka sudah saling rindu). Ketika Ida membuka amplop surat itu, ia berucap, “Bismillahirrahmanirrahim,” dan ibunya menimpali dengan “Amin.”

Lalu muncul tokoh Mira, seorang wanita muda dengan hot-pants, sleeveless top, boot hitam, mengendarai motor trail menuju rumah Rhoma. Mira disambut ibu Rhoma yang mengenakan kebaya dan kain ala Jawa: sosok priayi. Saat berpapasan dengan Mira, Rhoma memandangnya muak.

“Kamu ini sangat senang mempertontonkan aurat.”

“Kak Rhoma, antar ke disko.”

“Disko … (nada prihatin). Malam ini enggak bisa, ada show.”

“Bisanya kapan?”

“Lain kali saja, ya?” (nada enggan).

“Payah, deh.”

Setelah Rhoma pergi, sang ibu menghibur Mira: “Sabar, Mira, nanti kalau sudah kawin, dia pasti mengabulkan semua permintaanmu.”

Adegan berganti. Kini tokoh Ida tampil sebagai siswi sekolah berkerudung. Teman-teman satu sekolahnya juga mengenakan kerudung dengan sedikit memamerkan rambut di dahi. Dengan menumpang becak, Ida mendatangi Rhoma di studio. Sang idola mengenali si gadis dan keduanya pun bersitatap. Tampak gejolak rasa dalam ekspresi keduanya. Rhoma lalu mengantar Ida pulang. Di dalam mobil, mereka bercakap-cakap.

“Sekolah di mana?”

“Di Al-Tahiriyyah kelas 2.”

“At-Tahiriyyah, oh … sekolah agama, ya?”

“Almarhum ayah saya menghendaki demikian.”

“Bagus sekali. Dengan ilmu agama, Ida akan menjadi ibu rumah tangga yang baik kelak.”

“Insyaallah.”

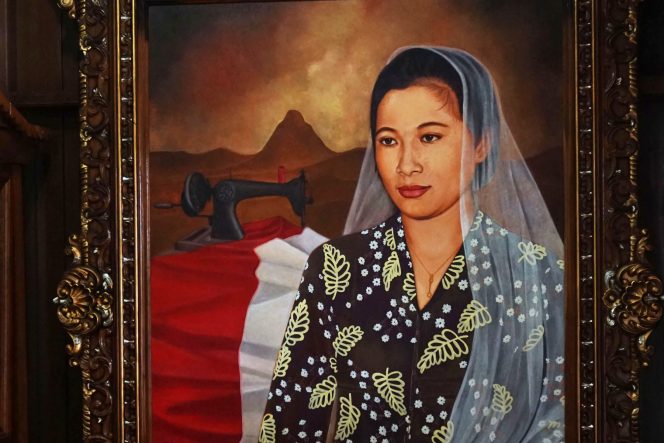

Sore harinya Rhoma menjemput Ida untuk mengajaknya makan malam. Dengan kepala berbalut ciput ikat, Ida melongok malu di pintu. Rhoma memandangi penampilan perempuan yang tampak kumal itu. Sebagai pria kaya, populer, dan pengertian, tentu dia segera mengajak Ida ke butik. Di dalam kamar pas, Ida mengganti pakaiannya dengan modest dress yang bagus. Begitu tirai dibuka, Rhoma terkesan. Akan tetapi, ia merasa ada yang kurang. Sang bintang lalu melangkah ke dalam bilik dan membuka ikatan ciput Ida, menggeraikan rambutnya yang sepundak. Lengkaplah transformasi si gadis kampung menjadi wanita ideal versi dunia Rhoma.

Setelah itu mereka pergi ke sebuah restoran Jepang. Ida tampak gugup dan berkali-kali bersikap udik hingga membuat Rhoma malu. Gadis itu tampak terheran-heran dengan apron, gagap memakai sumpit, dan tak paham sama sekali dengan menu yang disajikan.

“Ida mau makan apa?” tanya Rhoma.

“Ida enggak tau, ah,” jawabnya putus asa sambil meletakkan buku menu.

“Lobster, ya?”

“Apa? Poster?”

“Lobster.”

“Apaan, tuh? Babi, ya?”

“Bukan, emm … udang besar. Suka?”

Ida mengangguk. Rhoma berkata kepada pelayan berpakaian yukata.

“Zus (baca: ses, artinya ‘mbak’ dalam bahasa Belanda), saya minta lobster, terus prime cut sirloin, dan Japanese X (tidak jelas). Minumnya fresh orange.”

Film tersebut menyuguhkan dikotomi klasik tentang wanita baik-baik versus wanita nakal (madonna vs whore dichotomy). Wanita baik-baik adalah ia yang religius, lugu, dan aseksual, yang diwakili tokoh Ida, sedangkan wanita nakal tidak religius dan seksual, diwakili tokoh Mira (dikotomi itu tidak berlaku, setidaknya secara sosial/religius, bagi laki-laki). Pembedaan kedua figur ditampilkan secara mencolok melalui pergantian adegan yang tajam. Ida dengan kerudung versus Mira dengan hot-pants, Ida yang melantunkan ayat-ayat kitab suci versus Mira yang berpesta sambil mabuk. Simbol-simbol Barat yang melekat pada tokoh Mira menegaskan sifat buruk si perempuan. Selain pakaian dan musik, ada pula penampakan bendera Inggris di salah satu adegan pesta liar Mira dan kawan-kawannya.

Namun terasa ambigu saat kita melihat hubungan antara Islam dan Barat. Di masa ketika film tersebut dibuat, kerudung rupanya merupakan simbol kampung, bukan Islam. Memang, kerudung sebagai lambang identitas muslim baru mencuat sejak Revolusi Iran tahun 1979. Jadi bisa kita asumsikan gerakan Islam politik transnasional dengan kerudung sebagai simbolnya, kala itu belum populer di Indonesia.

Rhoma menyuarakan Islam sebagai moral. Namun kerangka moral yang dianutnya terasa sangat kental dengan etika Victorian. Barat diposisikan sebagai lambang kemajuan dan peradaban, dan dari sudut pandang itulah dia menilai kampung. Kampung digambarkan miskin, tertinggal, dan kurang beradab. Adegan mendandani Ida dan melepas penutup kepalanya, mengajarinya etiket makan ala luar negeri, adalah upaya seorang hero “mengadabkan” kampung. Entah mengapa dipilih nama restoran Imperial untuk adegan makan malam, sebuah restoran Jepang, bekas bangsa imperialis. Begitu pula sapaan bahasa Belanda “zus” (sekarang mungkin dipanggil “ukhti”) dan penyebutan hidangan dalam istilah Inggris yang kian memperkuat orientasi akan Barat.

Catatan lainnya yaitu tokoh ibu Rhoma, seorang wanita Jawa ningrat yang sehari-hari mengenakan kebaya, kain, sanggul, tak hormat dan selalu merendahkan suaminya. Sebagai orang kota “modern” ditambah ideal Victorian tentang “ibu rumah tangga yang baik”, Rhoma dalam film itu menunjuk jari secara terang-terangan pada Jawa yang dinilainya sebagai masalah. Dalam adegan berikut, ada pertemuan sosialisme Islam dengan humanisme Barat yang menolak feodalisme.

“Ingat, Rhoma, kita keturunan ningrat. Mana mungkin campur dengan orang kampung seperti dia.”

“Sekarang zaman sudah berubah, Bu. Feodalisme peninggalan Belanda itu harus kita hapuskan. Bangsawan atau bukan, saya rasa sama saja.”

“Apa? Kau samakan ibumu dengan penjual gado-gado itu?”

“Bukan itu maksud saya, Bu. Ibu mungkin lebih tahu bahwa kemuliaan seseorang bukan dari ningrat atau hartanya, tapi dari akhlak dan imannya.”

Setidaknya dalam dua sinema populer tahun 70-an, bisa kita saksikan makna kerudung pada masanya. Dalam film Inem Pelayan Seksi, kerudung dikenakan bersama kebaya dan kain batik oleh pembantu rumah tangga berlogat Jawa yang mengisyaratkan kampung. Di akhir film, saat Inem sudah naik kelas menjadi nyonya, ia menanggalkan kebaya dan kerudungnya, berganti dengan busana gaya Barat.

Di Indonesia, penutup kepala (kerudung/jilbab/hijab) sebagai simbol Islam politik, atau preferensi politis, berkembang setelah reformasi dan menguatnya politik Islam global usai Perang Dingin dan peristiwa 11 September 2001. Di saat bersamaan, penutup kepala menjadi identitas muslim dunia. Wacana varian penutup kepala tersebut terus ditarik-tarik dalam ranah pop, kapital, dan politik.

Bila di dekade 70-an kita menyaksikan sang hero, Rhoma Irama, melepas kerudung Ida Royani untuk “menyelamatkannya” dari keterbelakangan kampung, kini kita disuguhi tokoh-tokoh lelaki dalam sinema “religi” yang memakaikan kerudung kepada tokoh wanita lawan mainnya dan menjadi pahlawan agama. Mari kita tunggu, apa lagi setelah ini?

Aquarina Kharisma Sari adalah peneliti, penulis, penerjemah, dan budayawan.

Editor: Asief Abdi