“Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka,” ujar Mohammad Hatta, suatu kali, pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945, yang tercatat dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 29 Mei – 19 Agustus 1945. “Jadi, jikalau ini diterus-teruskan,” katanya lagi, “mungkin kita tidak puas dengan Papua saja, tetapi (kepulauan) Solomon masih juga kita minta, dan begitu seterusnya sampai ke tengah laut Pasifik.” “Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas?” tanyanya, kali ini pada segenap peserta sidang.

Penolakan Hatta terhadap wacana dimasukkannya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berseberangan dengan Kahar Muzakkar, Mohammad Yamin dan Soekarno, sangat bisa dimengerti. Saya sendiri bahkan menganggap, bahwa baik gagasan Kahar, Yamin, maupun Sukarno, cenderung didorong oleh motif-kepentingan, sehingga karenanya, membuat gagasan-gagasan yang mereka sampaikan mengenai Papua sarat oleh bias. Di antara keempat tokoh itu, tampaklah, Hatta saja yang pendapatnya tak mengandung motif politis dan kepentingan apapun. Suara Hatta adalah murni suara seorang intelektual yang didasarkan pada rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lelaki yang pernah membawa 16 kopor buku dalam pengasingannya di Banda Neira itu, terlihat cemas. Barangkali juga insaf. Diakui ataukah ditepis, secara etnis, Papua memang sangat berbeda dengan gugus wilayah yang termasuk ke dalam rumpun Austronesia seperti Jawa dan Sumatera. Hal ini, tampak sekali telah disadari Hatta. Maka, mengikutsertakan Papua—atas pertimbangan tersebut—di mata Hatta, jelas berpotensi menyebabkan prasangka miring di antara bangsa-bangsa asing di dunia—terutama menyangkut hukum internasional—bahwa klaim terhadap wilayah Papua yang secara etnis sudah jelas berbeda itu, secara tak langsung akan mempertunjukkan bahwa Indonesia memiliki watak imperialis. Bagi Hatta, ini akan jadi lain, apabila konteksnya adalah, rakyat Papua sendiri yang menyatakan diri ingin bergabung sebagai bagian dari negara Indonesia.

Pendapat Hatta itu, sangat berbanding terbalik dengan Kahar yang cenderung pragmatis. Papua, di mata Kahar, bernilai sehingga karenanya, perlu diikutsertakan sebagai bagian dari negara Indonesia lantaran wilayah di ujung timur itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang, alangkah mubazir jika akhirnya disia-siakan. Tak jauh berbeda dengan Kahar, Yamin pun melandaskan gagasannya pada posisi strategis Papua secara geopolitis, selain juga karena menurutnya, Papua masih termasuk vassal kerajaan Tidore. Sukarno, yang juga serujuk dan mendukung pendapat Kahar dan Yamin pun menegaskan bahwa Papua, menurutnya, masih termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Oleh sebab itu, sudah selayaknyalah ia dimasukkan ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang yang berlangsung alot itu, pada akhirnya dipungkasi dengan pemungutan suara, di mana pendapat Yamin dan Sukarnolah yang mendulang suara terbanyak, jauh mengungguli pendapat Hatta.

Terlepas dari segala hal di atas, sidang penentuan nasib Papua itu tampak sama sekali tak representatif. Selain karena saling-silang gagasan itu diselesaikan menggunakan sistem pungutan suara sehingga membuat putusan yang mestinya krusial lagi penuh pertimbangan jadi terkesan simplistis, sidang itu bahkan tak melibatkan perwakilan dari bangsa Papua itu sendiri. Mayoritas pihak yang turut terlibat dalam sidang krusial tersebut, kita tahu, adalah mereka yang berasal dari Jawa dan Sumatera, sehingga pendapat-pendapat yang masuk pun sarat akan dominasi dan kepentingan. Dilihat dari sudut pandang mana pun, hal ini jelas mengisyaratkan adanya cara pandang yang hierarkis.

Ironisnya, di kemudian waktu, upaya untuk melibatkan bangsa Papua dalam penentuan nasibnya tersebut justru kita temui dalam upaya yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda—terlepas dari berbagai kemungkinan politik-kolonialisasi yang berada di sebaliknya—alih-alih Indonesia. Ketika pada 19 Oktober 1961, Belanda membentuk Komisi Nasional Papua (KNP) dan melangsungkan Kongres Papua di Gedung Nieuw Guinea Raad guna menghelat prosesi pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat (West Papua) di Hollandia (Jaya Pura), Belanda melibatkan masyarakat Papua dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan bangsa mereka ke depan. Ini jelas jauh berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan pihak Indonesia, di mana keterlibatan masyarakat Papua terkesan tak diupayakan, jika bukan malah sama sekali.

Maka, yang kemudian terjadi setelah Indonesia berdiri cegak sebagai negara berdaulat pada akhirnya adalah paras lain kolonialisasi, terhadap bangsa Papua. Bukankah hingga hari ini, kita bahkan dapat melihat, berbagai jejak kekerasan terhadap masyarakat Papua seperti rasisme atau perampasan hak kebebasan berekspresi, masih acap terjadi? [1]. Terhadap para republikan itu, kita pun patut—bahkan mesti—bertanya dengan alis dan dahi berkerut-sangsi: Pantaskah sesungguhnya mereka menjadi corong untuk melantangkan suara bangsa Papua? Apakah bangsa Papua tidak cukup mampu untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai nasib dan masa depan, sehingga sebegitu perlunya suara-suara mereka diwakilkan? Selain itu, jikalau pun “wakil” untuk menyuarakan suara mereka itu dinilai perlu, bukankah akan selalu ada bayang-bayang bias representasi?

Sekelumit catatan sejarah pra-kemerdekaan mengenai perundingan nasib bangsa Papua pada sidang BPUPKI, yang dilaksanakan tanpa melibatkan perwakilan masyarakat Papua untuk menyuarakan kehendak mereka sendiri sebagaimana sudah disinggung, merupakan sebuah problem yang menyangkut “representasi”, di mana dalam praktiknya ia akan senantiasa bersinggungan dengan apa yang kemudian disebut dengan: speaking for others dan/atau speaking about others. Dua istilah tumpang-tindih yang sama-sama mengundang problem. Sebab—sebagaimana diilustrasikan Alcoff—ketika seseorang “berbicara untuk orang lain (speaking for others), ia hampir pasti menggambarkan situasi mereka, dan dengan demikian, ia sekaligus juga “berbicara tentang mereka (speaking about others)”. Betapa akan mustahil “berbicara untuk orang lain” tanpa secara bersamaan memberikan informasi tentang mereka. Demikian pula, ketika seseorang “berbicara tentang orang lain (speaking about others)”, atau hanya mencoba menggambarkan situasi mereka dan beberapa aspeknya, seseorang mungkin juga berbicara menggantikan mereka, dan itu artinya, ia “berbicara untuk mereka (speaking for others)” [2].

Persoalan utama dari kedua tindakan tersebut, bukan karena satu aktivitas melibatkan yang lain, dan sebaliknya, tetapi lebih karena keduanya sama-sama riskan terhadap adanya bias dan kepentingan. Baik “berbicara untuk (speaking for others)” maupun “berbicara tentang (speaking about others)”, seseorang hampir pasti terlibat dalam tindakan merepresentasikan kebutuhan, tujuan, situasi, dan fakta mengenai siapa mereka—yang ia bicarakan tersebut. Seseorang akan merepresentasikan “mereka” sebagai ini dan itu, menurut kacamatanya yang kadang berembun. Oleh sebab itu, dalam istilah pascastrukturalis, ia turut berpartisipasi dalam “konstruksi posisi subjek mereka”. Alcoff lebih lanjut menjelaskan, siapa yang berbicara kepada siapa, akhirnya sama pentingnya dengan makna dan kebenaran seperti halnya apa yang dikatakan; bahkan apa yang dikatakan, dapat berubah sesuai dengan siapa yang berbicara dan siapa yang mendengarkan. Dengan demikian, problem vital dari speaking for others dan/atau speaking about others senantiasa melibatkan siapa yang bertutur, siapa yang mendengarkan, dan dalam konteks apakah tuturan tersebut diujarkan.

Perkara ini sesungguhnya memang kompleks. Sebab itu, Alcoff pun mewanti-wanti kita, bahwa dalam perkara speaking for others, lokasi bukanlah atribut yang kemudian dapat dijadikan sebagai mistar-ukur otoritatif yang membuat diri seseorang yang hendak “berbicara untuk yang liyan” semerta-merta berhak menyuarakan suara mereka yang lindap itu. Hal ini karena bias representasi bahkan dapat terjadi ketika bahkan suara kelompok sub-altern—katakanlah masyarakat Papua—dilantangkan oleh seseorang yang berasal atau bagian daripada kelompok subaltern yang mereka suarakan itu sendiri.

Risiko lain dari speaking for atau speaking about others adalah bahwa praktik orang-orang yang memiliki hak istimewa, yang berbicara untuk dan/atau atas nama orang-orang yang kurang memiliki prestise serupa, dalam banyak kasus, justru kerap mengakibatkan semakin kukuhnya penindasan terhadap kelompok yang disuarakan. Namun, peliknya, ketika pada saat yang sama seseorang memilih untuk menarik diri, mundur ke balik panggung, bahkan bungkam nan abai terhadap pembicaraan mengenai kelompok subaltern—dengan dalih katakanlah, netralitas—sikap yang demikian itu sama halnya dengan pelanggengan terhadap proyek imperialisme itu sendiri.

Ketimbang undur diri dan diam di balik punggung senyap, Gaudifried Sone Usnaat atau karib dipanggil Gody Usnaat (selanjutnya ditulis “Gody”)—seorang penyair yang tinggal dan menjadi guru di Papua—tampaknya lebih memilih mengambil sikap yang sebaliknya. Melalui buku puisi bertajuk Bertemu Belalang (Penerbit JBS, 2022), Gody terbilang banyak menyoal berbagai problematika yang dialami oleh masyarakat Papua sebagai kelompok subaltern. Gody, misalnya, banyak bercerita mengenai carut-marutnya sektor pendidikan, remuknya kehidupan beragama, atau berbagai ketidakadilan yang sampai dewasa ini, tak henti-hentinya merundung masyarakat Papua. Diakui ataukah tidak, apa yang diupayakan oleh Gody melalui buku puisinya, sesungguhnyalah bentuk daripada speaking for others.

Jika kita bertaklid kepada Alcoff, betapapun kita tahu Gody telah lama tinggal dan mengabdi sebagai seorang pendidik di Papua, fakta tersebut tidak lantas menjadikannya kebas dari bayang problem representasi. Lagipula, begitu sebuah teks sastra usai ditulis, ia sesungguhnya telah lepas dari timangan pengarangnya. Ia telah menjadi seorang yatim-piatu. Sebab ia sudah lepas dari timang seorang pengarang, maka sebuah karya sastra, pada akhirnya menjadi milik masyarakatnya. Oleh sebab itu, kita pun boleh berasumsi: “Tidakkah visi linuhung sang penyair juga potensial untuk menghasilkan implikasi yang sebaliknya? Yakni justru semakin memertegas stereotipe masyarakat yang ia ceritakan dan dicitrakan di dalam puisinya sebagai kelompok masyarakat yang tertinggal?”

Selain itu, kita pun mesti tahu—dan mengingat—lokalitas-etnis yang mencakup katankanlah khazanah budaya, tradisi, atau kehidupan masyarakat lokal, tampaknya telah menjadi semacam obsesi—jika bukan malah fetish—tersendiri bagi banyak pengarang di kancah kesusastraan Indonesia belakangan ini. Kecenderungan tersebut, terutama akan terasa kepekatannya sejauh menyangkut sayembara penulisan sastra. Terhadap para pengarang yang demikian itu, seorang kawan yang tampaknya juga merasakan gejala tersebut, suatu kali bahkan pernah nyeletuk, “Mereka mabuk lokalitas!”. Gayung bersambut dengan hal tersebut, diikutsertakannya manuskrip puisi Bertemu Belalang oleh pengarangnya di Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2021, akhirnya juga membuka tabir kemungkinan lahirnya penilaian orang untuk sah mengatakan bahwa segala hal menyangkut isu atau khazanah lokalitas di kehidupan masyarakat Papua seperti kekhasan alam dan latar kehidupan masyarakat Papua hanyalah sebuah objek-materi yang dipandang unik, menarik, dan karenanya, memililki nilai tawar. Terbukti, dalam catatan pertanggungjawabannya, Dewan Juri Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2021 menilai:

Manuskrip 130 berjudul “Bertemu Belalang” berusaha menyusupkan kosakata Melayu-Papua. Penyairnya tampak lancar mengolah kekhasan alam dan latar kehidupan masyarakat Papua…Ada ungkapan-ungkapan khas yang diambil dari khasanah budaya setempat, menjadikan metafora yang dihadirkan tampak baru dan menarik.

Dengan kata lain, tidakkah umpan yang ditaruh oleh si pengarang itu sukses membuat mata ikan-ikan buruannya terkesima, sehingga mulut mereka sigap merenggut mata kail yang dilemparkan oleh penyair? Terlebih lagi, catatan penilaian dewan juri Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2021 di atas pun—kalau kita baca lebih dekat dan cermat—terasalah bahwa penilaian itu membersitkan cara pandang yang orientalis, “Papua” sebagai yang eksotis. Penilaian ini tentu saja tidak lahir dari jagat nan suwung, tetapi tentulah dijangkarkan kepada indeks di dalam korpus teks. Oleh sebab itu, bukanlah sebuah klaim yang mengada-ada jika kemudian—sebagaimana persis disebut dewan juri—tindakan mengolah kekhasan alam dan latar kehidupan masyarakat Papua; memanfaatkan ungkapan-ungkapan khas yang diambil dari khasanah budaya setempat, menjadikan metafora yang dihadirkan tampak baru dan menarik dibaca sebagai “eksploitasi” alih-alih “eksplorasi”.

Demi menjawab asumsi, serta supaya kecurigaan-kecurigaan di atas tak mengambang di langit wasangka, oleh karenanyalah kita perlu untuk menyigi lebih dekat lagi “Bertemu Belalang” anggitan Gody, terutama untuk meninjau motif yang mungkin tersembunyi di sebalik teks, lokasi sosial dan konteks yang darinya, kita menjadi mengerti dari posisi apa dan di mana pengarang bersuara untuk mereka, serta efek yang dapat ditimbulkan dari bagaimana karya itu dituliskan. Terhadap persoalan bersuara untuk atau bersuara tentang “yang liyan”, kita dapat saja mencukupkan diri dengan wawasan mengenai latar belakang penulis (dalam hal ini tentu saja Gody) sehubungan dengan budaya, tradisi, ataupun kelompok masyarakat yang ia tuliskan itu—sesuatu yang mungkin juga bisa dinafikan oleh penulisnya sendiri di luar teks. Akan tetapi, alangkah baiknya kita melandaskan penyelidikan kita dengan berfokus pada korpus data utama, yakni “Bertemu Belalang” sebagai sebuah teks-diskursif. Alasannya jelas, sebab hanya dengan demikian, marwah karya sastra ditegakkan; dan sebab hanya dengan begitu, karya sastra kita hindarkan dari pujian atau cercaan yang bersumber dari bisikan gaib di telinga kritikus pengigau.

Dari Kesadaran Alam hingga Kesadaran Politik

Betapa pun kita tahu, statisme masa silam telah remuk digodam masuknya sistem kapitalisme dan sikap individualisme Barat, sehingga dewasa ini, the local village cenderung didorong ke belakang layar karena masyarakat kiwari merupakan bagian daripada masyarakat global (the global village), bukan berarti, masa silam tersebut punah sama sekali. Itulah sebabnya, Aveling mengatakan bahwa ke mana pun manusia baru Indonesia—termasuk di dalamnya adalah sastrawan—berkiblat, selama mereka masih tinggal di Indonesia, masa lampau Indonesia masih juga ada dan membayanginya. Sebab, sebagian besar wilayah dalam masyarakat Indonesia, tegasnya, masih merupakan masa silam tersebut [3].

Apabila amatan Aveling itu kita pertautkan dengan kecenderungan tematik karya sastra belakangan—terutama dalam lingkup sayembara—yang kembali pada “kelokalan”, kecenderungan tersebut dalam hemat saya lebih merupakan sebuah gejala yang lahir dari semacam respons-kesadaran seorang pengarang terhadap putusnya manusia dengan masa silamnya; konsekuensi dari ironi krisis modernitas. Kembali mengemukanya tema-tema kebudayaan lokal dalam tubuh puisi penyair Indonesia, terutama dalam lingkup sayembara, kiranya merupakan ikhtiar penegasan mengenai identitas manusia Indonesia yang kian kabur dirongrong modernitas tersebut.

Statisme masa silam yang saya singgung di atas, dalam kesusastraan Indonesia, tampak misalnya pada anggapan yang berkembang—bahkan diteguhkan—dan umum pada corak perpuisian sejak Perang Dunia II sampai kepada Angkatan Pujangga Baru. Bahwa puisi Indonesia—sebagaimana disebut Tatengkeng—dianggap sebagai pengucapan yang indah, spontan, dan jujur, yang terlahir dari sukma sang pujangga. Sensitivitas seorang penyair, dalam hal ini, adalah segalanya. Adapun sukma pujangga itu, jika kita tengok Tatengkeng, digerakkan oleh berbagai hal, yang di atas segalanya, adalah alam raya yang paling utama, disusul oleh pikiran yang tinggi dan tulisan-tulisan pujangga lain kemudian. Hasilnya, kata Aveling, adalah puisi yang lahir tanpa proses sadar. Akan tetapi, saya tak bisa sepenuhnya sepakat dengan Aveling. Terutama mengenai simpulan terakhirnya yang terkesan simplistis itu. Kita misalnya boleh mengajukan beberapa ketidaksetujuan.

“Betulkah keserbamenyatuan dengan alam yang menggerakkan sukma pujangga itu, hanya akan menghasilkan sebuah puisi yang lahir

tanpa proses sadar?”

“Merupakan sebuah kemustahilankah jika yang terjadi malah sebaliknya? Bagaimana jika misalnya, pengalaman yang menubuh dengan alam justru menjadi suatu pengalaman-sadar, yang akhirnya menggerakkan sukma seorang pujangga?”

Inilah yang saya hadapi saat membaca Bertemu Belalang. Puisi-puisi Gody di dalam buku yang didaulat sebagai naskah yang menarik perhatian juri Sayembara Manuskrip Puisi Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2021 tersebut adalah puisi-puisi yang, hemat saya, dimulai dan senantiasa mempertautkan dirinya pada—saya pinjam istilah Rendra, meski nanti akan saya jelaskan perbedaan di antara keduanya—“kesadaran alam” [4]. Dalam alam pikir yang berlandaskan pada “kesadaran alam” ini, segala sesuatunya dianggap sebagai bagian daripada alam, bahkan bila pun itu menyangkut kebudayaan. Oleh karenanya, menurut Kleden, suatu tradisi—dalam kesadaran ini—akan menampakkan diri seumpama Gunung Merapi yang kukuh, selalu tegak di tempatnya dan tak bergerak [5]. Dengan kata lain, statisme.

Jika kita tarik jenis kesadaran penciptaan ini ke dalam konteks penciptaan puisi, inilah yang kiranya disebut-sebut Tatengkeng sebagai alam raya yang menggerakkan sukma pujangga; sesuatu yang ditengarai oleh Aveling sebagai faktor yang membuat puisi lahir tanpa melalui proses sadar. Bertolak belakang dengan “kesadaran alam”, “kesadaran kebudayaan” cenderung mampu menerakan garis kritis terhadap kebudayaan. Kebudayaan tidaklah dipandang menggunakan mata kebudayaan alam; bahwa kebudayaan—sebagaimana disebut Kleden—lebih merupakan perwujudan kehendak dan kebutuhan manusia, sebab ia dihasilkan dari dan oleh keduanya.

Namun, bagi saya, “kesadaran alam” Gody sama sekali bukan seperti dalam penjabaran Tatengkeng sebagaimana telah saya kutip di muka—suatu pokok yang menjadi sebab puisi lahir dengan tanpa proses sadar, persis disebut Aveling itu. “Kesadaran alam” Gody bahkan juga bukan seperti yang ditakrifkan oleh Rendra. “Kesadaran alam” dalam artian Rendra—apabila ditarik ke dalam konteks penciptaan puisi—mengesankan bahwa puisi tercipta dari semacam momen unio-mistyca antara alam dengan diri seorang pujangga; suatu faset-kepenyairan yang kelak akan ditanggalkan oleh sang Burung Merak. Ungkapan yang paling tepat untuk mendeskripsikan “kesadaran alam” Gody di dalam puisi-puisinya, barangkali adalah kesadaran yang dibentuk oleh intensionalitas antara alam dan tubuh subjek; atau secara spesifik, pengalaman “perjumpaan yang menubuh” antara manusia dengan alam, yang telah melampaui persentuhan fisik belaka. Maka, alih-alih melahirkan sebuah statisme tematik dan stilistik, kekhasan alam dan latar kehidupan masyarakat Papua yang telah menubuh itu diolah oleh penyair dengan penuh kesadaran bahwa kedua-duanya (alam-budaya) bukanlah dua hal yang terpisah secara dikotomis, melainkan mengada secara simultan, bersisian, dan karenanya, puisi-puisi di dalam Bertemu Belalang seakan berayun-ayun dari “kesadaran alam”, “kesadaran kebudayaan”, yang nanti bermuara juga pada “kesadaran sosial-politik” si penyair, tanpa ada satu menimpali terhadap yang lain sehingga mesti dipendam jauh ke lubuk ingatan.

Di sinilah selaput tipis perbedaan antara Gody dengan Tatengkeng, dan terutama sekali, Rendra. “Kesadaran alam” pada Rendra, adalah suatu faset-kepenyairan yang kelak akan ditanggalkan oleh sang Burung Merak untuk beranjak menuju “kesadaran kebudayaan dan sosial-politik”—dua kesadaran yang dianggap satu strata di atas “kesadaran alam” yang melahirkan kejumudan. Berbeda dengan Rendra, “kesadaran alam” pada Gody bukanlah transformasi yang sifatnya berkala; sebuah faset-kepenyairan yang tersusun dalam suatu kerangka hierarki. Ia justru menjadi titik tolak untuk menyadari “kesadaran budaya, sosial, dan politik” tanpa lantas menanggalkan yang pertama untuk beranjak menuju fase yang kedua atau ketiga—yang dianggap lebih progresif.

Itulah mengapa kita akan melihat pada puisi-puisinya, bagaimana alam yang ditampilkan si penyair bukanlah visualisasi lanskap pastoral yang lahir dari mata yang sembab oleh derai hujan dan dada yang hangat melihat langit rembang petang, melainkan alam—serta anasir-anasirnya—yang jujur, nyaris tampil apa adanya; yakni alam yang tak selamanya memeluk laiknya seorang ibu, tetapi juga penuh ancaman (sebab seperti telur-telur maleo di alam liar dalam lindungan sangkar/ hidup tak bebas ancaman biawak dan luar). Romantisasi alam—sebuah corak konvensional dalam puisi-puisi pastoral yang secara sengaja mengekspresikan gambaran nostalgia penyair perkotaan tentang kedamaian dan kesederhanaan dari kehidupan para gembala dan orang-orang pedesaan lainnya dalam pengaturan alam yang ideal [6]—tidak akan banyak kita temui di dalam puisi-puisi Gody. Hal ini terjadi karena, “kesadaran alam” Gody adalah sebuah pengalaman yang menubuh-menyehari, bergumul dalam “kebudayaan” yang dialami secara serentak. Ia bukan subjek yang berjarak dengan alam serta segala anasirnya persis seorang turis. Bukankah romantisme terhadap alam lahir dari imajinasi penyair modern di kota dengan sastranya yang cenderung elitis?

Itulah sebabnya, di dalam puisi pembuka Bertemu Belalang yang bertajuk Punya Rumah, Trada Api, kita melihat bagaimana modernisasi berlangsung timpang dan pincang antara satu wilayah dan wilayah yang lain, serta bagaimana “alam” difungsikan sebagai latar sekaligus atmosfer ketimpangan dan kepincangan tersebut; semacam usaha semiotik untuk memaknai bagaimana selama ini modernisasi dijalankan. Bahwa rupanya, dalam wujud modernisasi seperti pembangunan, ia kerap dijalankan dengan tanpa melihat “konteks kebudayaan” masyarakat terkait.

Punya Rumah, Trada Api

tempo dulu, saya seperti Haboy,

Wali dan orang-orang di Yokomo

punya rumah tapi trada api

dengan apakah saya jerang air?

atau bikin kasbi tabakar dan matang?

tinggalkan rumah

saya jalan jauh macam kasuari

menyusuri sungai

panjat bukit handolo

tiba di lembah

malam saya tidur di gua, kepala sandar di yumache walaghaut

pada langit hening, bulan pantau

sebagai penjaga

bayangan pohon senyap di tanah

di hari keempat puluh

sa baketemu deng satu perempuan

yang matanya bercahaya

laksana fajar

dia punya senyum macam percik api

yang tak pernah padam

bikin hangat ranting dan dahan pohon

dalam diri saya

saya hendak memilikinya utuh

pegang dan bawa macam obor

kasih terang saya punya kampung

bagai dahan kayu matoa kering,

saya bawa masuk ke dapur bikin tungku menyala

daging babi hutan dan betatas dan pisang

terbakar matang

(Ubrub-2021)

Punya Rumah, Trada Api mengasosiasikan problem mobilitas di Papua dengan salah satu tradisi lisan berwujud legenda. Gody membawa pembacaan kita untuk berpakansi ke masa silam, pulang ke belakang, pada saat di mana “yang mitologis” adalah juga “ilmu pengetahuan”, adalah juga instrumen kebenaran, melalui sepenggal fragmen legenda dua lelaki kampung Yomoko—sebuah kampung yang dalam legenda Danau Sentani, digambarkan sebagai kampung yang tidak saja selalu berpayung langit berkabung, tetapi juga sama sekali tak diberkati air dan api sebagai sumber kehidupan. Dua lelaki tersebut bernama Haboy dan Ondofolo Wally (Wali). Kondisi mengenaskan kampung mereka inilah yang dalam legenda, akhirnya menggerakkan keduanya sebagai duta untuk bertemu dengan Dobonai, sang penguasa tirta yang bertakhta di puncak Dobonsolo. Kisah yang sama juga akan kita temui, diasosiasikan oleh penyair di dalam puisinya yang lain, berjudul Sumber Air Dobonai.

Punya Rumah, Trada Api tampaknya sengaja ditaruh sebagai puisi pembuka, karena sesungguhnya, sebagian besar daripada isu penting di dalam Bertemu Belalang merupakan derivasi dari idiom tersebut, misalnya: gedung sekolah tanpa guru, modernisasi tanpa pemerataan, mobilisasi nirkemajuan, keadilan tanpa kesetaraan, dan sebagainya dan sebagainya. Seluruhnya, tidak saja vis a vis dengan ungkapan Punya Rumah, Trada Api, melainkan juga diikat atau mengikatkan diri pada ungkapan tersebut. Oleh sebab itu, dua larik pertanyaan yang berbunyi dengan apakah saya jerang air?/ atau bikin kasbi tabakar dan matang? lebih dari sekadar visualisasi kegelisahan sang subjek-lirik mengenai bagaimana sekelumit perkara domestik semisal menjerang air dan membakar ubi supaya tanak mesti ditunaikan. Kedua pertanyaan tersebut, meskipun tampak “plastis” belaka, pada saat yang sama juga mengandung watak “poly-interpretable”. Sebab itu, dapatlah kedua pertanyaan ini kita asosiasikan dengan perkara yang lain, sehingga ia pun secara leluasa dapat menjadi pertanyaan yang sama sekali berbeda dari bentuknya yang semula. Jika misalnya sepasang pertanyaan tersebut kita asosiasikan dengan isu yang diangkat di dalam puisi berjudul Cita-cita, maka keduanya akan menjadi: Bagaimana kami punya cita-cita, kalau kami punya gedung sekolah, tapi trada guru ajar kami di kelas?

Selain itu, indeks waktu “tempo dulu” yang mengawali bait pertama itu, akhirnya juga menjadi satu kata kunci yang terlampau penting untuk kita lewatkan. Tidak saja karena “tempo dulu” menandai keterhubungan antara “yang lampau” dan “yang kini” dalam rentetan waktu kronologis, melainkan juga sebab ia menjadi sebuah simbol akan situasi kontradiktif yang dialami subjek-lirik dalam serangkaian waktu historis. “Tempo dulu” seakan-akan mengimplikasikan situasi kemandekan di tengah mobilisasi, kemunduran di tengah kemajuan. Alhasil, Punya Rumah, Trada Api seolah-olah hendak mengatakan bahwa tak ada perbedaan yang cukup berarti antara “hari ini” dan “tempo dulu” dalam sebuah lajur waktu historis. Dalam hal ini, “kesadaran alam” yang lahir dari intensionalitas pengalaman dengan alam yang telah melampaui tataran fisik itu, akhirnya melahirkan “kesadaran kebudayaan-sosial-politik” si penyair, sehingga ia pun menyadari bahwa ketimpangan dan kepincangan modernisasi di tempatnya bukanlah sesuatu yang lahir dari tabung kosong, tetapi justru sebab itulah, ia mestinya bisa diubah (saya hendak memilikinya utuh/pegang dan bawa macam obor/ kasih terang saya punya kampung/ bagai dahan kayu matoa kering,/ saya bawa masuk ke dapur bikin tungku menyala/ daging babi hutan dan betatas dan pisang/ terbakar matang).

Dalam sejumlah puisi di dalam Bertemu Belalang, kisah-kisah mitologis—bagian dari karakteristik masyarakat yang masih hidup dalam lingkaran “kesadaran alam”—tampak sering dipergunakan oleh penyair sebagai semacam analog untuk melihat dan mendeskripsikan kepincangan dan ketimpangan modernisasi dalam berbagai bentuknya. Dalam puisi bertajuk Sumber Air Dobonai, kisah tentang figur leluhur Haboi dan Wali dimunculkan kembali sebagai analogi untuk mendeskripsikan problem yang dialami masyarakat menyangkut mobilitas-sosial (sebelum kita bertemu,/ nasibku sebagaimana awal mula kehidupan di kampung/ Yomoko/ langit kelam, kulit tanah tandus dan matanya/ selalu tertutup macam pintu rumah/ yang lama tak berhuni// bumi dan langit baku dekat,/ namun bagaimana mo punya masa depan?/ sedangkan bumi trada air/ bagaimana sa dapat ko sebagai sumber air dobonai?).

Siasat asosiasi yang sama juga akan kita dapati pada puisi bertajuk Kas Tinggal Kampung ke Kota, di mana legenda Batu Duka Kambi [7] diasosiasikan oleh penyair dengan bagaimana masyarakat lokal memandang kota sebagai episentrum modernitas yang menawarkan janji kesejahteraan—betapa pun semu (ia kas tinggal kampung/ lepas he dan yali/ ke kota, ia berjalan/ sebagai air sungai/ mengalir deras dan memusar/ bagai nasib hantam batu/ dan bawa pasir dan kasih hanyut dahan). Segala atribut kelokalan seperti disimbolkan oleh he (kapak) dan yali (tanah asal), mutlak mesti ditanggalkan, sebab hanya dengan begitulah martabat nasib lebih mungkin ditegakkan. Larik-larik tersebut, lebih jauh lagi, seolah juga mengimplikasikan—saya pinjam Afrizal Malna—wacana kolonial yang mau melakukan pemusatan nilai; yang kini hidup dalam arus modernisasi, yang dijalankan lewat media yang lebih besar lagi [8]. Bahwa “kota” sama dengan “kemajuan”, dan “kemajuan” sama dengan “kesejahteraan hidup”, sedangkan “kampung” selalu berarti yang sebaliknya.

Di sini, kita sesungguhnya sedang melihat bagaimana kepincangan dan ketimpangan pembangunan telah menghasilkan sebuah imajinasi-ideal yang remuk-redam, tampak dari bagaimana kota sebagai pusat dilihat dari kacamata desa sebagai tepi. Cara pandang yang sedemikian rupa ini, ibarat menyaksikan “kota” jauh dari puncak bukit. Di mana pada hari siang, dengan gedung-gedung menjulang yang dipasak di punggungnya, “kota” tampak berdiri cegak dengan segala kejemawaan, sementara ketika malam, binar-kemilau cahayanya seakan-akan mempertontonkan konstelasi harapan dan kemewahan. Dalam hal ini, “kota” masihlah dialami sebagai mimpi yang mengawang di langit khayali, ketimbang realitas konkret yang digeluti.

Itulah mengapa, alih-alih merengkuh kesejahteran hidup, puisi Kas Tinggal Kampung ke Kota justru memberitahu kita bahwa seusai si subjek-lirik menjauh dari rumah yang dianalogikan sebagaimana perjalanan Taberekeuw dari Ayauwe ke Doyo itu, yang ia dapati begitu kota yang semula sekadar harapan tersebut kini menjadi kenyataan yang mesti ia geluti, ia rupanya sama sekali jauh dari idealitas yang selama ini diangan-angankan (tak selalu bertemu malaikat, tetapi justru seseorang yang seketika menjelma raksasa Narimie/ mengejar macam anjing pemburu hendak membunuh). Pada bait pemungkas, penyair mengasosiasikan “kota” dengan Duka Kambi yang, dalam legenda, merupakan tempat persembunyian Taberekeuw dari kejaran raksasa Narimie (tapi kota serupa Duka Kambi, tempat siapa pun berlari). Dengan cara ini, lagi-lagi kita melihat bagaimana penyair menempatkan masa lalu yang berada pada wilayah “kesadaran alam” sebagai instrumen untuk mendeskripsikan “kebudayaan dan peradaban” yang berlangsung di masa kini. Menariknya ialah, ketimbang menggunakan kata “bersembunyi”—persis di dalam legenda—Gody lebih memilih memakai kata “berlari”.

Pemilihan kata “berlari” alih-alih “bersembunyi” yang dinisbatkan pada Batu Duka Kambi menghasilkan konsekuensi makna, semacam imajinasi mengenai ambivalensi kota. Bahwa kota, yang adalah tempat di mana segalanya seolah bergerak, cepat, melaju, pada saat yang sama, dan di sisi yang lain, rupanya serupa Duka Kambi; batu yang tak bergerak, yang tak beranjak, statis. Tafsir ini gayung bersambut dengan tiga larik bait terakhir puisi Kas Tinggal Kampung ke Kota yang berbunyi: dan di sana pula anaknya lahir dan bermain/ sebagai anak tikus tanah/ mall megah itu sudah: de pu sarang. Anak yang lahir dalam asuhan budaya urban, di mata penyair, tak ubahnya anak tikus tanah yang seolah-olah belaka bermain-riang di dalam liang. Liang itu, adalah mall yang megah. Dapat kita bayangkan bagaimana mall megah sering mencawiskan purwa-rupa wahana bermain bagi anak-anak, tetapi sejatinya, segala wahana itu kits semata. Antara ‘bermain” dengan “dipermainkan”, akhirnya tumpah-tindih. Melalui pengasosiasian ini, penyair seakan-akan ingin menyampaikan bahwa di dalam mall yang megah, sarang tikus itu, suatu indeks modernisasi di kota, manusia sejatinya tidaklah sedang bermain, tetapi dipermainkan, katakanlah oleh ekonomisasi budaya. Mereka, akhirnya sebatas komoditas. Jauh berbeda dengan mereka yang hidup di dusun-kampung-pedalaman Papua, di mana persentuhan antara manusia dengan alam, pergumulan intensional di antara keduanya, menjadikan berbagai aktivitas seperti bekerja, bahkan serupa bermain itu sendiri.

hari ini saya dan lukas pergi berburu

ia bawa jerat dan saya pikul pisang masak dua sisir

dan pegang parang

kami berjalan kaki tanpa kasut seperti kasuari

sesekali tergelincir, terantuk dan terpelanting bagai buah jatuh,

bangun bagai kecambah benih

bak biawak, kami berlari di atas punggung kayu

dan telapak kaki tempel di tubuh batu macam lumut

menuju ke selatan

langkah kaki bagai akar yang melilit urat tebing

(Di Tepi Telaga Meiwonplomb)

bila jenuh, ia mengajak kami piknik ke hutan

di sana ia jadi murid dan kami guru

(Guru dan Murid)

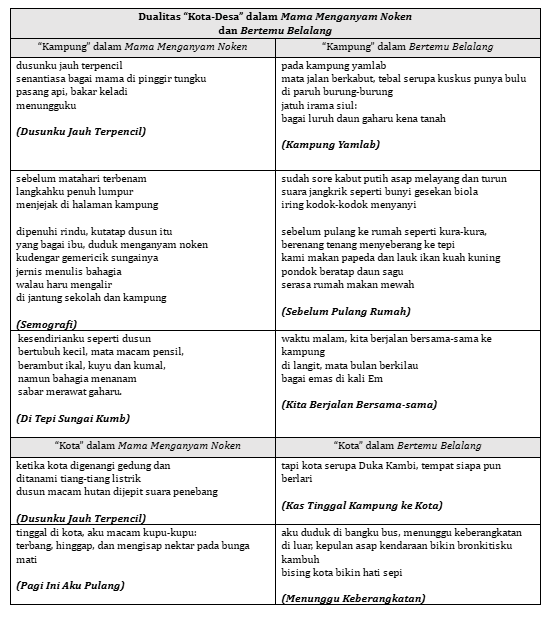

Bila kita perhatikan dengan saksama, tampak juga bagaimana puisi-puisi di dalam Bertemu Belalang mendeskripsikan “dusun-kampung-pedalaman” sebagai “geografi ideal”, berseberangan secara kualitas dengan “kota” yang digambarkan sebagai “areal yang banal”. Kontras—jika bukan malah dualitas—antara “kota” dengan “dusun-kampung-pedalaman” yang dibangun Gody di dalam puisi-puisinya ini, bahkan sebenarnya dapat kita temui sejak buku pertamanya, Mama Menganyam Noken. Sebagai bayangan, perhatikan tabel berikut.

Dalam hemat saya, kontras dan/atau dualitas “kota-kampung” tersebut, mempertontonkan pada kita bagaimana tampaknya “kota” dan “kampung” memang senantiasa diletakkan dalam pemetaan imajinasi yang sama sekali berbeda. Pemetaan cara pengimajinasian itu, digaris oleh dan dalam apa yang kita sebut sebagai “kesadaran sosial-politik”—kesadaran yang dalam hal ini, lahir dari pergumulan menubuh-menyehari si penyair dengan alam pedalaman yang intens. Unsur ekstrinsik semisal latar-belakang sosial-budaya dusun-kampung-pedalaman si penyair—yang memang hidup, mengabdi, di sebuah kampung berkemul alam raya di sudut tanah Papua—tak pelak turut menjejakkan konsekuensi imajinasi pada bagaimana penyair memandang modernisme dan purwa-rupa anak-kandungnya. Pembangunan yang pincang, mobilisasi yang timpang, adalah dua di antaranya.

[1] Baca, misalnya, Penetapan Presiden Nomor 8/1963.

[2] Alcoff, L. (1991). The Problem of Speaking for Others. Cultural Critique, 20, 5–32. https://doi.org/10.2307/1354221

[3] Harry Aveling, Manusia, Masyarakat, dan Kesusastraan Indonesia dalam Rumah Sastra Indonesia (Penerbit Indonesia Tera, 2022, hlm. 45)

[4] Rendra memberi keterangan mengenai kesadaran alam, bahwa yang ia maksud dengan kesadaran alam ialah kesadaran di luar “kesadaran kebudayaan” atau kesadaran di luar perbendaharaan kebudayaan sehari-hari, di luar akal sehat pada umumnya (baca W. S. Rendra, Pamusuk Eneste, Mempertimbangkan Tradisi: Kumpulan Karangan, Gramedia, 1983).

[5] Ignas Kleden, Kebudayaan dari Posisi Seorang Seniman: Mempertimbangkan Rendra dalam Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-Esai Sastra dan Budaya (Pustaka Utama Grafiti, 2004)

[6] M. H. Abrams & Geoffrey Galt Harpham, A Glossary Literary Term Nith Edition (Wadsworth Cengage Learning, 2009)

[7] Legenda Batu Duka Kambi mengisahkan tentang Tabekereuw, seorang perempuan tua hamil yang dikejar oleh raksasa bernama Narime dalam perjalanannya dari Ayauwe menuju Doyo Lama. Mengetahui bahwa ia dibuntuti oleh Narime, setiba di Kampung Doyo Lama, Tabekereuw memohon perlindungan dari seorang perempuan tua dan bersama-sama, mereka bersembunyi dengan jalan masuk ke dalam sebuah batu, bernama Duka Kambi. Narime yang menyadari bahwa keduanya bersembunyi di jantung Duka Kambi, akhirnya berusaha memecahkan batu tersebut dengan berbagai cara, tetapi gagal. Dalam usahanya yang hanya membuahkan kegagalan itu, ia menemukan potongan kuku Tabekereuw; melaluinya, Narime menyamar menjadi Tabekereuw dan pulang ke rumahnya, di mana suami Tabekereuw, Doraime, tidak menyadari penipuan itu. Narime, usut punya usut, memang menyukai Doraime. Setelah berbulan-bulan, Tabekereuw pun melahirkan anaknya yang berbentuk batu, namun bersuara manusia. Anak itu bernama Daime. Lama sudah kehidupan seperti berlangsung normal, sampai kemudian, Doraime mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, bahwa yang selama ini bersamanya bukanlah istrinya yang asli. Bahwa Taberekeuw telah melahirkan anaknya. Meski akhirnya Doraime berhasil membunuh Narime, tetapi malangnya, lelaki itu tidak dapat menemukan Tabekereuw yang telah menyatu dengan batu. Sejak itu, Batu Duka Kambi pun dianggap keramat, dan dipercaya memiliki roh laiknya manusia.

[8] Afrizal Malna, Sesuatu Indonesia: Personifikasi Pembaca yang Tak Bersih (Bentang Pustaka, 2000)

Yohan Fikri adalah penulis kelahiran Ponorogo. Merampungkan studinya di Universitas Negeri Malang.

Editor: Ikrar Izzul Haq